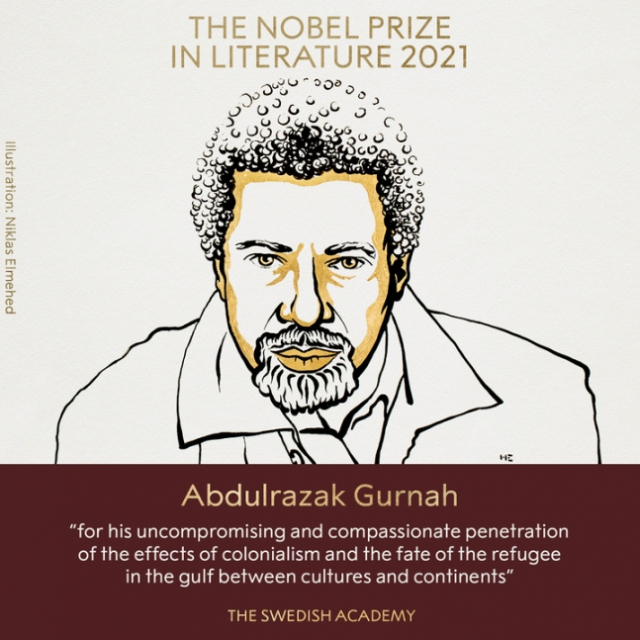

2021년 노벨문학상은 탄자니아 출신의 소설가 압둘라자크 구르나(73·사진)에게 돌아갔다. 아프리카 출신 흑인 작가의 노벨문학상 수상은 1986년 나이지리아의 월레 소잉카 이후 35년 만이다.

스웨덴 왕립과학원 노벨위원회는 7일(현지시간) 올해 노벨문학상 수상자로 구르나를 호명하면서 “식민주의의 영향력과 문화와 대륙 간 격차 안에 놓인 난민의 운명에 대해 단호하면서도 연민 어린 통찰을 해왔다”고 수상 이유를 밝혔다.

1948년생인 구르나는 동아프리카 해안의 잔지바르 섬 출신이다. 아프리카와 아랍 사이에 위치하고 있는 잔지바르는 지리적 중요성 때문에 끊임없이 외세의 침략에 시달린 곳으로, 16~17세기에는 포르투갈이, 이후엔 오만, 독일, 영국이 연이어 잔지바르를 식민 통치했다. 잔지바르는 1964년 또 다른 영국 식민지였던 탕가니카와 연합한 후 탄자니아라는 새 이름으로 독립 국가가 됐다. 구르나는 탄자니아 출범 직후인 1968년 혼란에 빠진 고향을 뒤로 한 채 영국으로 이주했다. 이후 1987년 첫 소설을 출간하며 작가로서의 길을 걷는 동시에 최근까지 영국 켄트대에서 문학을 가르치기도 했다. 지금까지 발표한 작품은 10권의 장편 소설과 다수의 단편 소설들이다.

난민으로서의 굴곡 진 인생 역정은 고스란히 문학 작품 속에 투영됐다. 그는 잔지바르에서의 어린 시절에 전해 들었던 식민의 고통과 탈식민 직후의 대혼란, 그리고 난민으로 영국에서 살아가며 겪어야 했던 소외감과 긴장감, 차별에 따른 상처, 표류 의식 등을 소설 속에 고스란히 녹여냈다. 잔지바르 뿐 아니라 아프리카 모든 국가가 겪어야 했던 역사적 비극과 개개인의 고통의 기억을 작품을 통해 영어권에 낱낱이 알리는 역할을 했다.

구르나의 작품 속 주인공들은 모두 새로운 삶과 과거의 기억 사이에서 힘들게 협상하는 삶을 살아간다. 그의 작품에는 구르나가 직접 겪었던 지리적, 사회적 맥락에서의 이주가 개인의 성격 정체성에 미치는 영향이 고스란히 드러난다. 그의 첫 번째 소설인 ‘출발의 기억(Memory of Departure, 1987)’은 아프리카 해안 마을을 떠나기로 결심한 인물을 주인공으로 내세웠으며, ‘필그림의 길(Pilgrim’s Way, 1988)’은 탄자니아에서 온 이슬람 학생이 새 삶의 터전으로 삼은 영국의 작은 마을에서 인종주의에 대항하는 모습을 그렸다. 1994년 부커상 소설 부문 최종 후보작이었던 ‘파라다이스(Paradise,1994)’ 역시 아프리카를 배경으로 삼고 있다. 이 작품은 부커상과 휘트브레드상 최종 후보에 오르는 등 그가 작가로서 크게 도약하는 계기가 된 작품으로 평가된다. 한림원 역시 “서로 다른 세계와 신념 체계가 충돌하는 슬픈 러브 스토리”라고 평하며 파라다이스의 문학적 가치를 높게 평가했다.

한편 노벨 문학상은 1901년부터 올해까지 7차례를 제외하고 총 114차례 수여됐다. 수상자에게는 증서 및 메달과 함께 1,000만 스웨덴 크라운(약 13억 원)의 상금이 지급된다.

- 정영현 기자

- yhchung@sedaily.com